インドのカースト制度は、長年にわたる歴史を持ち、複雑な社会的背景を反映しています。多くの人々がこの制度をマイナスのイメージで捉えがちですが、実際はそうではありません。この制度が生み出された経緯や、現代インドでの取り組みを理解することで、インド社会の深層に迫ることができるでしょう。

元伊藤忠商事インド総代表の佐川雄一氏は、自身の駐在経験から、インドのカースト制度についての洞察を示しています。佐川氏によると、インドの大都市ニューデリーに5年以上駐在していた際、カーストによる差別を実際に認識・体験することはほとんどなかったそうです。このことからも、単純にカースト制度を前近代的な差別制度と断じるのは適切ではないことがわかります。

カースト制度は、しばしば前近代的で差別的な制度として誤解されがちですが、実際の姿は単純ではありません。元伊藤忠商事インド総代表の佐川雄一氏の洞察を通じて、このテーマをより深く理解していきましょう。

カースト制度の歴史的背景

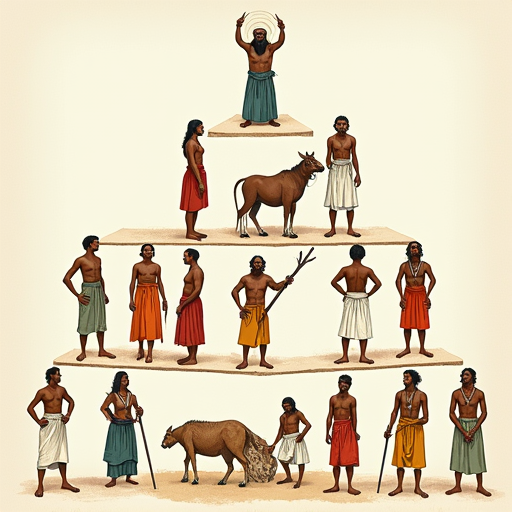

カースト制度の起源は、紀元前13世紀頃のバラモン教(ヒンドゥー教)にさかのぼります。当初は、バラモン(司祭・学者)、クシャトリア(王侯・戦士)、ヴァイシャ(商人・平民)、シュードラ(隷属民・農民・職人)の4つの階級から構成されていました。興味深いのは、この制度の現代的な形が、実はポルトガルと英国の植民地支配によって強化されたという点です。ポルトガル人が「カスタ(Casta)」と名付け、英国が「カースト(Caste)」として制度化したことで、現在の形に整備されたのです。

現代インドにおけるカースト制度改革

現代インドでは、カースト制度に対して積極的な改革が行われています。特に注目すべきは、指定カーストと指定部族出身者への教育支援です。例えば、インド工科大学では、入学者の22.5%が指定カースト(15.0%)と指定部族(7.5%)に確保されているのです。もちろん、完全な平等はまだ達成されていません。しかし、インド憲法は「正義、自由、平等、友愛」を掲げ、社会的変革に向けて継続的に取り組んでいます。驚くべきは、多くのインド人が自国を「世界最大の民主主義国家」と誇りに思っていることです。カースト制度の負の側面を認識しつつも、社会の進化を信じているのです。

日本社会への示唆

日本社会も、インドの指定カースト・指定部族支援策から学ぶべき点があるかもしれません。社会的マイノリティの地位向上は、どの国にとっても重要な課題だからです。カースト制度は単なる差別制度ではなく、複雑な歴史と社会的文脈を持つ現象なのです。表面的な理解ではなく、深い洞察が求められているのでしょう。

まとめ

インドの歴史と文化を理解する上で、カースト制度は避けて通れないテーマ。その本質を知ることで、インド社会の奥深さと変革への意志を垣間見ることができます。多様性を受け入れ、社会的包摂を目指すことは、私たち全てに求められる課題なのかもしれません。

インドカースト制度の5つの深層解明:歴史と現代社会への衝撃

カースト制度とは?驚きの実態に迫る!読者が知るべき5つの真実

インドのカースト制度は、長年にわたり誤解と偏見の対象となってきました。一般的に差別的で前近代的なシステムと見なされてきたこの制度の背景には、驚くべき歴史的変遷と複雑な社会構造が隠されています。紀元前13世紀、バラモン教(ヒンドゥー教)の枠組みの中で形成されたこの階級制度は、単純な差別機構ではなく、社会の秩序と機能を維持するための精緻な仕組みでした。バラモン(司祭・学者)、クシャトリア(王侯・戦士)、ヴァイシャ(商人・平民)、シュードラ(隷属民・農民・職人)の4つの階級は、それぞれの役割と責任を明確に定義し、社会の調和を目指していたのです。

植民地支配が生み出したカースト制度の現代的形態

驚くべきことに、現在私たちが知るカースト制度の多くは、実はポルトガルと英国の植民地支配によって形作られたものなのです。ポルトガル人が「カスタ(Casta)」と名付け、英国が「カースト(Caste)」として制度化したことで、現代的な形が確立されました。この歴史的事実は、カースト制度が単なる伝統的慣行ではなく、植民地支配の産物でもあることを示しています。現代インドでは、憲法による積極的な改革が進められ、特に教育分野において指定カーストと指定部族出身者への支援が行われています。例えば、インド工科大学では、入学者の22.5%が指定カーストと指定部族に確保されており、社会的公正さを追求する具体的な取り組みが実践されているのです。

民主主義大国インドが目指す社会正義の未来

インドは自らを「世界最大の民主主義国家」と誇りに思っています。カースト制度の負の側面を認識しつつも、社会の継続的な進化を信じる姿勢は注目に値します。「正義、自由、平等、友愛」を掲げる憲法の理念は、単なる文言ではなく、実践すべき社会的使命として捉えられています。現代インドは、伝統と近代性の狭間で、社会的マイノリティの地位向上に向けて絶えず努力を続けています。この挑戦は、単にインド社会だけでなく、世界中の社会正義を考える上で重要な示唆を提供しているのです。カースト制度をめぐる議論は、単なる歴史的遺物の解説を超えて、人間の尊厳と平等を追求する普遍的な課題を浮き彫りにしているのです。

読者へのメッセージ:偏見を超えて理解を深めるために

カースト制度について理解を深めるためには、固定観念や表面的な知識を超えて、その複雑な歴史的文脈と現代的意義を学ぶ必要があります。この記事を通じて、読者の皆さんには、インド社会の奥深さと変革への意志を感じ取っていただければ幸いです。社会システムは常に進化し、より公正で包括的な方向へと変化していくものなのです。

まとめ:カースト制度は終わっていない、進化し続けている

カースト制度は静的な制度ではなく、動的で変化し続けるインド社会の反映です。偏見と理解、伝統と近代性の間で、インドは絶えず自己変革を続けています。読者の皆さんには、この複雑な社会システムを、より開かれた視点で見つめていただければと思います。

コメント